インテリバサーを志すMONSTERです。

ペースはゆっくりながら、動画配信を始めたこともあって、動画とブログが互いの情報を補完しあえるようなメディア運営を心がけていこうと思っています。

そこで、このブログでは、動画で頻出する意味不明のワードを、思いつく限り、解説していきます。

今回は、人によって定義が異なっているであろう言葉の筆頭格、「ディープ」について触れます。

ディープ?

ディープという言葉は、みなさんしょっちゅう口にしていると思います。

- 3mダイバーのディープクランク

- 6mのディープからカッ飛んできたデカバス

- 厳寒期はディープに落ちる

- 今日は17mのディープをメタルジグで攻めるぜ!

一般には「深い」という意味なので、当然ですが僕も「深い」という意味で使っています。が、上に挙げた例にあるように、バス釣りにおけるディープとは相対的な概念です。

文脈だったり、比較対象だったり、フィールドの規模たったり、登場する場面によってまったく異なる意味合いで使われてしまうので、チンプンカンプンなワードという地位に甘んじています。

それはそれでいいと思います。ほとんどの場合は、なんとなく通じるので。

でも、自分がいま立っているフィールドにおけるディープ(レンジ)とは、どこからどこまでのことを指すのか? この基準だけは設けておきたいと思います。

僕の場合、バスがいそうなギリギリの深度から上のおよそ30%程度の層をディープと呼んでいます

まずはじめに結論から言っておくと、僕の場合はバスやベイトが普段から生活圏としているであろうギリギリの深度をフィールドやエリアごとに無茶苦茶な理屈で決めつけて、それより上30%ぐらいをディープと呼んでいます。

たとえば水深10mまで魚がいそうであれば、7~10mがディープレンジです。水深5mまで魚がいそうであれば、3.5~5mがディープレンジです。

無茶苦茶ざっくりしていますが、だいたいこんな感じです。

そもそも「魚がいそう♪」ってのが無茶苦茶です。とはいえこれにも自分なりの基準があるので、もうちょっと深掘りして説明します。

バスの生活圏と補償深度

ディープの定義

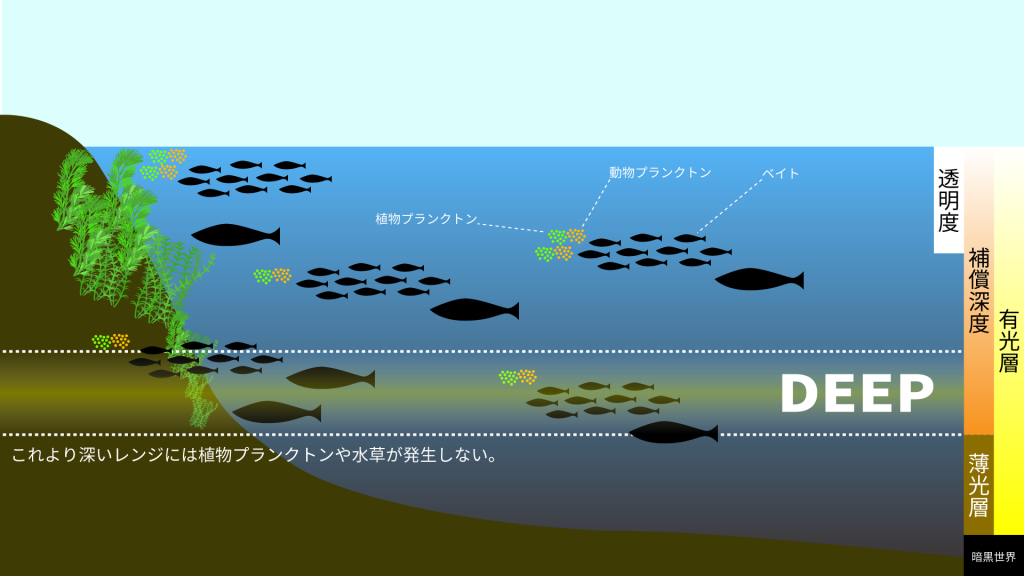

僕は基本的に、春夏秋冬朝昼晩、補償深度(真光層とも呼ばれます)にしかバスはいないと考えています。

この深度よりも深いところでは、

- 植物プランクトンが発生しないため、それを捕食する動物プランクトンも発生しない。

- 動物プランクトンが発生しないため、それを捕食するベイトも発生しない。

- 植物プランクトン、水草ともに発生しないため、酸素濃度が極端に低くなる。

といった具合に、バスにとってクソしょうもない世界が広がっているわけです。だからバスの生活圏は、少なくとも補償深度以浅であるということが言えます。

補償深度と透明度

補償深度は、だいたいですが、透明度×2.7で求めることができます。

透明度が5mのクリアレイクなら、およそ13.5mまで光合成が補償されます。透明度が50cmのため池なら、1.35mまで光合成が補償されます。

このロジックでいうと、水のクリアさと魚の生活圏の広さは比例関係にあります。

ついでに言うと、透明度は透明度板(セッキー円盤)という円盤を沈めて、完全に見えなくなった深度を指します。3mで完全に見えなくなったら透明度3mということです。

でもこんなもん持っているはずがないので、派手な色のルアーを沈めて、見えなくなった深度を透明度と考えても大差はありません。さすがに本来よりもやや浅いところで見えなくなりますけどね。

また、透明度に依存するということはつまり、時間的要因による濁り、雨や風による濁り、赤潮の発生などにも影響されますが、そういったミクロな要因はあまり重要ではなくて、1日よりは1週間、1週間よりは1カ月ぐらいのマクロな見方をしてやった方が、より精度の高い補償深度が測れます。

ほとんどのフィールドは、夏場には微生物の発生が盛んになり、その結果、富栄養化が進み、濁ります。浅場が富栄養化した分、深場が貧栄養化し、相対的に「ディープ」が指すレンジは浅くなります。

冬場には貧栄養化することでクリアアップし、より深場まで太陽光が届くようになります。結果、相対的に「ディープ」が指すレンジは深くなります。

ともかく生命感を感じられる深さの基準として、常に補償深度を意識しています。

光量と視力

バスは視覚に依存した魚です。これは断言します。

透明度や補償深度は、視覚に頼った捕食行動ができるか否かを判断するバロメータにもなります。

視覚に訴える釣りをするのであれば、せいぜい透明度×2ぐらいが限界かな? 明確な基準はありませんが、それを超えたら音で寄せるのか…、あるいはシューティングで側線に訴えかけるのか…。考えただけでワクワクしますね。

まとめ

実際に釣りをしていて、ディープを触るのは最後になりがちだと思いますが、その理由は「どこのレンジにバスがいるのかがわからない」から。

そんな時は、バス以外の生物がどのレンジまで散っているのか、生物の発生に必要不可欠な太陽光はどこまで届くのか? デタラメなりに意識するだけで、ほんの少しですがコンフィデンスが保てます。