バス釣りにおける代表的な巻き物をふたつ挙げろと言われたら…初心者からベテラン、老若男女、日本人から外国人、外国人のような顔をした日本人、人間のふりをしている宇宙人、挙句の果てはブラックバス自身まで、みんな口をそろえて「クランクベイト!」「スピナーベイト!」このふたつを挙げるんじゃないでしょうか?

完全ド素人の初心者でも、何も考えずにクランクベイトとスピナーベイトをローテーションしているだけで“いつかは”魚が釣れます。

でも、なまじ釣れてしまうもんだから、そのまま何も考えずに、なんとなくでローテーションすることが癖になってしまっている人が多いルアーだとも思います。

控えめに言って、クランクベイトとスピナ―ベイトは、ここぞという出しどころがほぼ180度違います。賛否あるかもしれませんが、僕は断じてそう考えています。180度ですよ。真逆です。

ところがチープな言葉で表現した場合、両者の得意とする状況はかなり似ています。たとえば「風が吹いて濁っている」。程度の差こそありますが、クランクベイトにとっても、スピナーベイトにとっても、濁りはプラスに働くことの方が多いです。

だから互いにシェアしている部分がまったくないとも言えないのですが、それでも僕はクランクベイトとスピナーベイトを、ある側面では正反対の状況にある魚を釣るためのルアーだと考えて巻き分けています。

これが正解なのかどうかはわかりません。でも実績に基づいた、一応の理屈があるので、今回はクランクベイトとスピナーベイトの巻き分け方について、深く深く語っていくぞ!

ファストムービング系代表の二大ルアー

クランクベイトとスピナーベイトはいずれも、ファストムービング系ルアーを代表する二大ルアーです。

前提として、基本的には魚に考える暇を与えて釣るルアーではないということから話を始めます。

喰うか喰わないかを考える時間を与えないというのは、もちろん速ければ速いほどいいということではありません。

仮に食性によってルアーに興味を持ったとします。じっくり見せて疑うことを許せば、こんなモン喰ってくるわけがないし、余裕をもって追いつける速度でなければ、捕食できない=カロリーを無駄に消費するリスクを冒すことはしません。

とんでもないスピードで引き波を立ててベイトフィッシュを追うバスを目にすることもありますが、あんなのは例外中の例外。超ヘルシーなバスだけに許された行動だと思っています。腹減ってねーだろ、あいつら…。

この「資質」はチューニングなどでビミョーに変化するものの、基本的にはルアーごとに一定ですが、「速さ」とシナジーの関係にあると僕は考えています。魚のコンディションに合わせた「最適な速さ」を見つけることで、ファストムービング系のルアーは本領を発揮します。

「サーチベイト」とは、ほぼイコールの関係にありますが、僕はクランクベイトだけはその枠から外れるかな~と思っています。自分からバスを迎えに行くタイプのルアーなので。

もっと踏み込むと、これが意味するのはバスの運動能力や応答速度、その他もろもろの条件と速さの関係性です。絶対的なスピードでなく、相対的なスピードの話になります。

考える時間を与えない?

魚は変温動物なので、運動能力、応答速度が基礎代謝≒体温に依存します。視力や、思考能力もです。

だから仮にそれらがMAXを迎えたときには、ファストムービング系のルアーを口に運ばせるのに必要な速度は速くなるし、MINに近くなれば遅くなります。

ほかの要因、たとえば水中の溶存酸素量や濁り、水深などの影響で必要な速度がさらに速くなったり、遅くなったりもしますが、とにかく必要なスピードは、魚のコンディションに依存して相対的に変化するけれど、それが基本的に速い(=見切らせない)ことが前提とされるルアーが概してファストムービング系ルアーであり、スピナーベイトやクランクベイトはその代表的なものっちゅーわけです。

見つけさせ方、惹きつけ方はさまざまですが、最終的には速さでダマして釣る。ここまではスピナーベイトにもクランクベイトにも共通して言えることかな~と思います。だからたしかに、よく似ています。このふたつのルアー。

クリティカルな資質の違い

どちらもブラックバスの食性をはじめとした感性を何かしら刺激して、「知覚はするけれども理解はしない」というギリギリの意識で口に運ばれるルアーですが、どこで、どのように刺激するのか? という部分にはかなりの違いがあります。

それぞれが本来持つ資質の違いをひとつひとつ挙げるとキリがないので、とくに重要な2点に絞って深掘りします。

- 速さと高さの相関関係

- アピールの種類と射程

速さと高さの相関関係

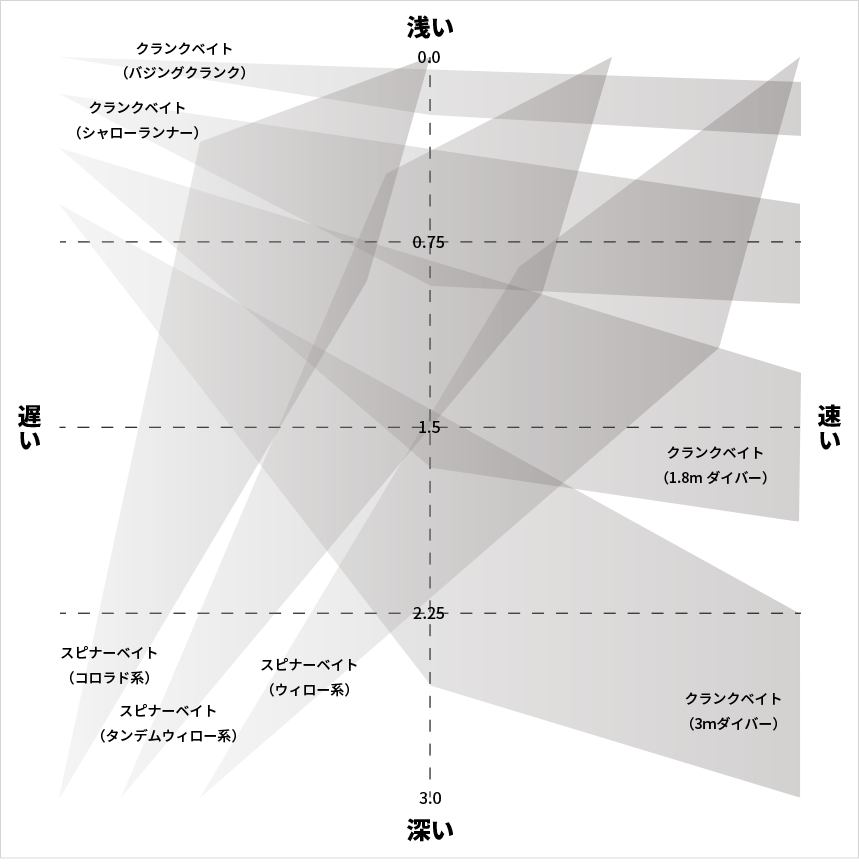

ルアーを通す速さと高さの相関関係をかなりアバウトな図で表現しました。

クランクとスピナベのマトリクス

スピナーベイトとクランクベイトには無数のバリエーションがありますが、枝葉のような変わり者はこの際無視して、いずれも1/2oz程度の、ごく普通の、キワモノでない、オーソドックスかつオーセンティックな製品をイメージしながら、この図を眺めてください。

だいたいこんな感じだと思います。

当たり前の話をしますが、一定のレンジで高速域をメイクするならクランクベイトに分があります。反対に、あるレンジを境に、低速域をメイクするならスピナーベイトに分があります。

アピールの種類と射程

アピールには「訴えかける」、「魅力」という意味合いがあります。

何をもって、バスに訴えかけて、食性をはじめとした感性を刺激して、ルアーを知覚はするけれども理解はしないというギリギリの意識で口に運ばせるのか?

…まず、知覚させないことにははじまりません。知覚なんだから、五感、つまり視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚のいずれか、またはその複数の感覚に訴えかけるわけです。魚の場合、触覚を司る感覚器は側線と考えるとわかりやすいですね。

いま議論の中心にあるクランクベイト、スピナーベイトに関して言うと3つ。

視覚・聴覚・触覚を通して、なんらかの感性を刺激することで食うに至らしめると考えて間違いありません。

…としたときに、それぞれがまったく同じ度合で、まったく同じ感覚器に対してアピールするのか? というと、ぜんぜん違いますよね。

アピールの種類が異なるがために、どれだけの範囲に対して存在感を主張できるのか? 射程距離も大きく異なっています。

クランクベイトの魅力と射程

デブっとした形状からわかる通り、クランクベイトの最大の武器は水押しの強さです。つまり視覚・聴覚・触覚(側線)のうち、触覚に訴えかける度合が極めて高いと考えています。

視覚的にとらえやすいボリュームもあるし、昨今サイレントタイプが主流なので、だいたい触覚>視覚>聴覚ってとこでしょうか。ラトルインタイプなら視覚と聴覚の順位が入れ替わるかもしれません。

クランクベイトの強みを最大限生かすなら、基本はサイレント。それに出きらない場合や、度を過ぎた濁りが入った場合、キャスト数を減らしたい場合はラトルインをローテーションします。あくまでも僕の場合はね。

クランクベイトの排他的な強みは、ハッキリ言って水押しの強さにしかありません。ものすごいスピードで忍び寄って、バスの射程圏内に突然現れたブリブリのルアーに、思わずガブっといくわけです。だから僕は、とにかくクランクベイトはバスの側線を叩くルアーだと考えています。

そうしたクランクベイトの強みをどこまで届けられるのか?

近年ルアーメーカーや媒体が、水押し水押しと騒ぐもんだから、誤解している人が多そうですが、魚が水圧や水流の変化を感じられるのは、自分の周り、ごくわずかな範囲だけです。

具体的に言うと、個体の1体長分程度までです。体調50cmのバスなら半径50cm程度です。つまりほんの少ししか離れていない位置をルアーが通ったとしても、そのルアーがよっぽど水を押していて、押された水がさらに水を押して、減衰しきらないうちに魚へ届かない限り、ルアーの動きを側線で知覚することはできません。

側線とはその程度のものですから、クランクベイトのストライクゾーンは、ほぼイコールバスのいる場所、目の前です。

ただし、そこへ高速で接近し、高速で通過でき、その一瞬で注目させることのできるルアーはクランクベイトぐらいなもんです。他のルアーであれば、接近する前に気づかれたり、ただ通過するだけで気づかれなかったり、気づいても興味を持たれなかったりします。

スピナーベイトの魅力と射程

スピナーベイトはブレードの種類や枚数によっても特性が変化しますが、基本的には視覚・聴覚・触覚(側線)のうち、視覚に対して訴えかける度合が大きいルアーです。僕のイメージでは、おしなべて視覚>聴覚=触覚ってところですね。

とくに強烈に光を反射するウィロー系ブレードの場合、ひときわ視覚に対するアピールが強い(視覚>>聴覚>触覚)といえます。これが水を掻きまわすことに長けたコロラド系ブレードの場合、触覚に対する比重がやや増し(視覚≧触覚>聴覚)、タンデムウィローなら両者のいいとこどり(視覚>聴覚=触覚)といった具合に分類しています。

回転軸に対して広く輪を描くコロラド系ブレードは、進行方向からかかる水の抵抗が大きく、イコール水を強く押します。そのため触覚に訴えるパワーが高くなり、強烈に濁っているor深くて光が届かない…などで視界が効かない場合に有効です。

とはいえ、それでもスピナーベイトはスピナーベイトですから、構造上、やっぱり視覚に大きく依存したルアーだと思います。また同時に抵抗が浮力方向へも働いてしまうので、水を押す力はクランクベイトに遠く及びません。

ともかくスピナーベイトがブレードの反射光を用いてバスの視覚に対して訴えかけるルアーとした場合、その魅力がどこまで届くのか?

それは水の透明度と、通すレンジに完全に依存しています。水はクリアであればあるほど、レンジは浅ければ浅いほど、アピールが効きます。反対に濁っていればいるほど、深ければ深いほど、急激にアピールが効かなくなります。根拠は後段で書きます。

3つの感覚について深掘りします

クランクベイトとスピナーベイトは、それぞれが多かれ少なかれバスの視覚と触覚(側線)、百歩譲って聴覚に己の存在を訴えかけます。つまり主に反射光と水押し、あとは接触音とか? を利用して、バスの食性やほかの感性を刺激するわけですね。

そこで、このふたつのルアーを巻き分けるに際して、知っておいた方がいいと思うことをもう少し深掘りして書きます。

光の減衰について

水中に差し込んだ光は、水深と濁度に依存して指数関数的に減衰します。

つまり、水深Amと、その2倍の水深である2Amとでは、そもそもルアーに届く光の強さが単純に半分になる(=反比例関係にある)わけでないということです。

僕はカメラをやっているので、光量が1/8になったり1/64になったりというイメージが湧きやすいんですが、これまで無縁だった人にはわかりにくいと思います。

一定のレンジにあるクランクベイトにしろスピナーベイトにしろ、それ自体が受ける自然光はすでに減衰した光ということです。さらにそれがルアー本体やブレードの反射率によって減衰して、360度あらゆる方向に散っていきます。その反射光はもういちど水中を通過するわけなので、これもまた急激に減衰するってことです。

透明度が倍になったからといって、ルアーの見つけやすさが倍になるわけでもなければ、透明度が半分になったからといって、ルアーの見つけやすさが半分になるわけでもないんです。

ともかく重要なのは、一点の曇りもないドクリアな状態ではルアーはフツーに見えるけど、濁りが入るに従って、またレンジが下がるに従って、急激に見えなくなっていくということです。

生息環境によって多少の差はあれど、バスはそもそも、深海魚のようにわずかな光を増幅させて視界を確保するような特殊な目を持っていないので、見えないもんは見えません。

太陽光の照度、濁り、ぱっと見で「いまどのぐらいルアーが見えるのか?」を想像しながら巻くことで、コースを刻む幅だったり、スピードだったりを調整することができます。

そういえば赤がもっとも遠くまで届くと言ってたバカがいたな…

すこし脱線しますが、「水中でもっとも信頼できない色は赤」という話をしておきます。

たしかに赤色の光は、もっとも遠くまで届く性質をもちます。でも水分子には可視光線(380~780nm)のうち特定の波長に対する吸収帯があって、水中では、赤~オレンジ系の色(760nm、660nm、605nm)がものすごく失われやすいという特徴があります。

どれだけ澄んだ水であっても、水深10m程度で赤色の光は文句なく100%失われます。赤系の光が残らないから、水は青く見えるんです。

赤色が水分子に吸収されるのは、水平方向でも同じことが言えます。どういうことか、わかりますよね?

水押しの正体

近年よく耳にするようになった「水押し」という言葉。

クランクベイトもスピナーベイトも、水を押すルアーには違いないので、いちおう解説しておきます。

水押し=水の抵抗

説明しやすいように、止水状態での話をします。止水状態における水押しとは、動体(ルアー)にかかる水の抵抗とイコールです。水を動かすものは、それ以外にありません。抵抗が大きければ大きいほど、強く水を押します。

ルアーが完全に静止している状態では、抵抗は生まれないため、水押しは生じません。動いていることが、水押し発生の最低条件です。

で、いったいどれだけ発生するかというと、液体の密度(ρ←ローと読みます)、動体の形状や向きに依存する抗力係数(Cd)、投影断面積(S)、移動速度(V)によって計算することができます。式にすると抗力(D)=1/2*ρ*Cd*S*V^2です。

水の密度は水温によってほんのわずかに変化するとはいえほぼ一定だし、抗力係数は逐一考えるのが面倒かつややこしいので無視して、とりあえずシンプルな部分だけ抜き出すと、面白いことがわかります。

S*V^2…つまりルアーに対してかかる水の抵抗は、投影断面積と、移動速度の2乗に比例して大きくなるということです。言い換えれば、投影断面積が大きく、移動速度が速いほど水を押すってわけ。

小刻みにピリピリ動く…だの、ゆっくり倒れる…だの言われるものは、数値化するとマジで鼻くそほどしか水を押さないんです。側線で水流や水圧の変化を感じ取ることのできる応答距離を考慮すると、まったく無意味なセールスポイントです。

側線神経の応答距離

こういうことをいうと夢を潰しかねないのですが、上でもチラっと書いたとおり、側線は遠隔センサーではありません。側線神経の応答距離は、だいたい魚の1体長程度ということが知られています。

だとしたら「ルアーごときの水押し」が、数m離れたところから側線を刺激するか? いくらなんでもそりゃーないでしょう。関係論文はいくらでもあります。

5インチやそこらでストレート系、あるいはオナモミ2つ分ぐらいの大きさしかない虫系の「水押しの強いワーム」とやらが登場し、それが「側線を刺激して、遥か彼方からバスがカッ飛んでくる!」なんてPRされるもんだから、「水押しってスゲー…」と誤解する人が増えてしまいましたが、ありえません。

音はハチャメチャに伝わってしまう

漫画「ワンピース」に登場する海賊や海軍大将を見ていると、なんとなく音は光に勝てないようなイメージがありますが、水中では逆転します。

光や電波に対して、水中での伝播損失がずば抜けて小さいのが音です。空気中とは真逆ですよね。

しかも光は水分子に吸収されるわ伝搬速度は密度に引っ張られて空気中の0.7倍になるわ、いろいろとハンディキャップを背負うんですけど、音の場合は違います。

空気中の音の伝搬速度は秒速340mと知られていますが、水中ではこれが4倍以上の秒速1500mに化けます。さらに音は遮るものにさえ伝搬するうえ、光よりも曲がるため、四方八方確実に伝わることになります。もちろん減衰はするんですけど、それを補って余りある特性をもちます。

濁度などの影響も受けにくいため、魚に確実に存在をアピールしたいときは音に頼るべきです。逆に、魚に余計なプレッシャーを与えてしまう最大の要因も、音なんですけどね。

音は曲がる?

水中における音速は、水温と水圧に比例し、音は音速の遅い方へ曲がりながら伝搬します。

水温がおしなべて一定のときは、水圧が低い=音速が遅い表層に向かって曲がります。バイブレーションのラトル音が、巻いている本人にも聞こえます。

ところが表水温だけがグイっと上昇した場合、表層付近の音速が速くなるので、音は下方向にUターンします。バイブレーションのラトル音が聞き取りにくくなります。

ともかく、光に比べて「不思議な伝わり方をするんだな~」程度に考えておけばいいと思います。

音でアピールするルアーは、なによりも確実に存在を意識させながらも、視覚や側線ほど具体像を掴ませない…といった感じなので、魚をソワソワさせることができますね。

…というわけで、どうでもいいことも書いてしまいましたが、巻き分けに必要な予備知識は以上です。ここからはそれぞれの長所を引き出す考え方について書きます。

クランクベイトは魚を迎えに行くルアー

上でもすでに書きましたが、クランクベイトの排他的な魅力は、水押し以外にありません。ということはつまり、遠くからどうにか魚を引っ張ってくることを考えるよりも、側線神経の応答距離を通してやるのがスマートということです。

でも魚の1体長程度の範囲をかすめるように巻くには、ある程度魚のいる場所、レンジがわかっていなければダメ。あるいは少なくともエリアぐらいは絞り込めていないと難しいです。

このへんにいるはずなんだけど…というような場所では、コースとレンジを刻んで巻くことも必要です。僕なりの理屈では、クランクベイトはほかのムービング系に比べて場を荒らしにくいので、何度も同じエリアを通します。

魚を留める要因に注目

クランクベイトを選択する条件として、まずはじめに気にすることは、そのとき魚が特定のスポットに執着する理由があるか? ということです。

たとえば濁りがきつくて視界が効かない、溶存酸素量が少なくて運動能力が下がっている、そのほかいろいろ考えられますが、ともかくストラクチャーや地形変化に身を寄せて、タテにもヨコにも動かないでいる理由があるなら、迷わずクランクベイトを巻きます。

その理由をいくつか挙げます。

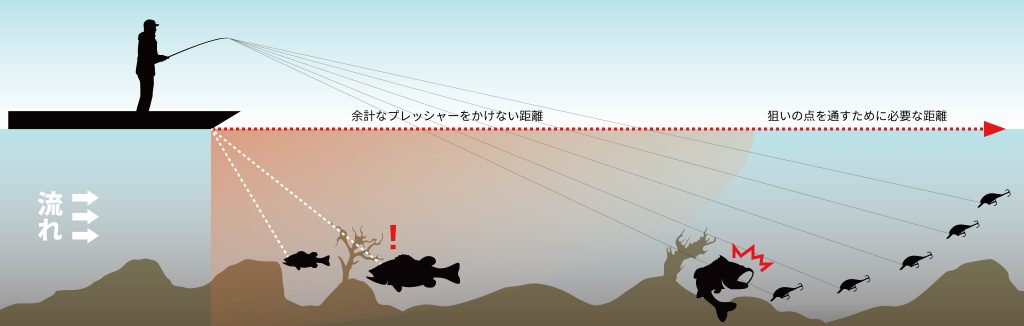

- 狙いの点を直撃するまでの間に、余計なプレッシャー(音や光)を与えない。

- 点を通ると同時にバスに発見させることができ、万が一食わなくてもルアーは一瞬で通り過ぎる(=中途半端に追わせない)。

- ゼロ距離で発見されたときのインパクトが、ほかのルアーに比べて圧倒的に大きいこと。

- 食うには瞬発力さえあればよく、有酸素運動を必要としないこと。

存在を悟られずに、突然目の前にプレゼンテーションできて、なおかつボリュームとアピールに長けたルアーというのは、クランクベイト以外にはなかなかないと思います。

可能なら後ろから通す

クランクベイトは魚の近くを通過するまでの間、魚に接近するまでの間は、存在に気付いてほしくないルアーです。

だから魚の後ろ(しっぽ側)から、百歩譲ってヨコから通すことをイメージしています。

と思われそうですが、特定のスポットに定位している魚の向いている方向を想像するのはそれほど難しくなくて、だいたい流れに逆らって=アップストリームの態勢で定位しています。

でも止水や反転流の場合は、その都度想像するしかありません。

ボートの場合、クランクベイトを魚の後ろから通そうと思うと、ほとんどの場合面と向かうかたちになります。

魚がピンに着いているということは、濁度や深度の面で視覚的なプレッシャーを与えにくい状況が多いとはいえ、エレキ音などで余計なプレッシャーを与えないための距離はとったほうがいいと思います。

加えてスポットを直撃するのに必要な助走距離を必要とするので、クランクは飛ばしてナンボ。ボートの釣りで、もっとも飛距離に拘りたいルアーだと思っています。

後ろから通すクランクベイト

スピナーベイトは魚を引っ張るルアー

クランクベイトとは反対に、バスがピンスポットに執着していない、またはヨコ方向に動いているときは、スピナーベイトが合っています。

一番かんたんな説明をすると、バスが移動中、もっとも活発に働くのが視神経だからです。昼行性の魚はほとんどそうです。逆に視覚が機能しないほどの濁りが発生すれば、マジに動かなくなります。

スピナーベイトは、バスが視覚で正確な位置を確認でき、さらに運動能力的な射程内であり、十分に追いつけてなおかつ見切ることのできないスピードである必要があります。

バスからルアーに接近するので、クランクベイトのように瞬発力だけで食うことは難しい、つまり、有酸素運動を前提としたルアーなんです。

動いている魚が引っ張りやすい

スピナーベイトで引っ張りやすい魚は、例えばクルージング中だったり、あるいは餌を探している魚です。餌を探している…なんてボーナス感のある魚なら当然ですが、いずれにせよピンスポットに執着している魚よりは、動き回っている魚の方が釣りやすいです。

これが結論です。

魚がヨコ方向に動き回る要因が確認できるなら、クランクベイトよりもスピナーベイトを優先して巻きます。

理由は2つ。

- 動いている魚は視覚に頼っている割合が高いから。

- そもそもそういう魚を探しているので、ルアーと魚との距離感的に、すでにエンジンのかかった魚でなければ追わせるのが難しい。

スピナーベイトと魚の距離感

スピナーベイトは水押しを当てるほど魚の近くまで接近させられるルアーでもないし、音をガチャガチャ出して魚を呼ぶルアー(バイブレーションプラグやチャターベイト)ほど有効射程が広いわけでもないルアーです。

言い換えれば、よっぽど特殊な場合をのぞいて、視覚以外の感覚器が優先してルアーの存在を捉えるようなシチュエーションでは使わないのが、スピナーベイトです。

スピナベサイトはフツーに視覚を使った釣りです。

視覚を通して鮮烈にルアーのイメージを認識するため、追う追わない、食う食わないの判断は明確です。だからサーチベイトとしてめちゃくちゃ使いやすいんですよね。

まとめ

というわけで今回は、見た目はあきらかに違う。でも得意とするシチュエーションは似ている。でも釣れる魚は明確に違う…。という似ていないようで似ている、似ているようで似ていない2大巻物ルアー。クランクベイトとスピナーベイトの排他的な巻き分けについて書き下ろしました。

これが正解というつもりは決してありませんが、なんとなくで巻き分けるのはマジでもったいないです。煮るやり焼くなり、好きにしてください。